Bouquet film / vidéo 7

Patrick Bokanowski et Robert Cahen : essais croisés

La Centrale, du mercredi 15 octobre au dimanche 19 octobre 2025 / 13:00-18:00

Pendant trois mois, une programmation de films et de vidéos propose une traversée d’un demi-siècle d’image en mouvement en explorant quelques articulations possibles entre son, musique et image. Par une série de «bouquets» thématisés ou centrés sur la figure d’un·e cinéaste ou vidéaste, la programmation donne à voir le travail d’artistes emblématiques ou méconnu·es, pionnier·ères de l’art vidéo ou thuriféraires de la pellicule.

En un dialogue entre œuvres projetées (salle 1) et œuvres sur moniteurs cathodiques (salle 2), entre approches formelles, ethnographiques et politiques du son, la programmation s’attache notamment à souligner les usages et pratiques du portrait de musicien·ne, de la performance comme des paysages sonores.

Chaque semaine, les films et vidéos disséminent par touches discrètes, apparitions et motifs, raccords entre les bouquets et clins d’œil au programme de la Biennale : Paganini, un Walkman Sony, Jean-Luc Godard revu par John Zorn, des déserts de sel, le couple Bachmann / Ceresole, des fanfares, etc.

Une proposition de Maxime Guitton.

Salle 1

Patrick Bokanowski, La Plage

1991, 14’, film 35 mm numérisé, couleur, son

Light Cone

Pour la première fois, Patrick Bokanowski filme en extérieur, sur une plage, au bas d’une falaise. Les silhouettes sombres de vacancier·ères de tous âges, d’un chien qui saute sur les vagues, évoluent dans des couleurs qui n’ont rien de naturel. Nous sommes hors du temps, en compagnie d’archétypes, à la manière des figures de Lascaux. Le film utilise aussi la distorsion pour de surprenantes images de wind surfing et se termine avec des effets dorés.

Patrick Bokanowski

Né en 1943 (DZ)

Basé à Paris

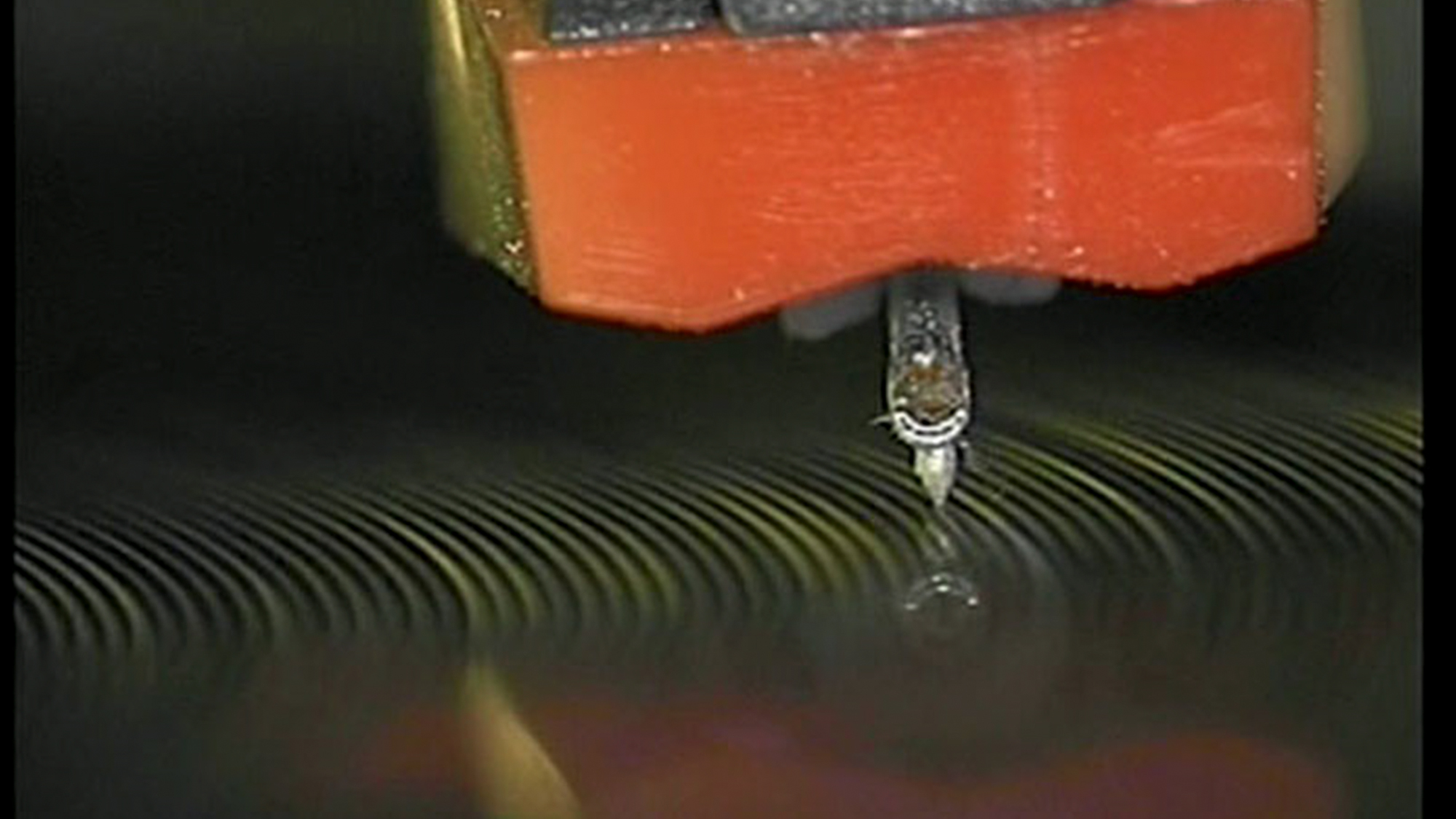

Patrick Bokanowski développe un travail entre différents genres cinématographiques: court-métrage, cinéma expérimental et animation. Sa manière de traiter le matériau filmique situe sa recherche à la frontière des arts optiques et plastiques. Ses films contredisent «l’objectivité» photographique. Ainsi, ses expérimentations utilisent des transparents, des miroirs et le gauchissement des lentilles des objectifs (qu’il préfère nommer «subjectifs»). Elles témoignent de visions purement mentales qui affectent la réalité et offrent de nouvelles aventures perceptives. Les musiques de ses films ont été créées par sa femme, la compositrice Michèle Bokanowski.

Salle 2

Robert Cahen, L'invitation au voyage

1973, 9’27’’, vidéo, couleur, son

Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

La vidéo repose sur l'association d'images souvenirs, accompagnées d’un texte poétique de Joseph Attié. «Je considère aujourd'hui L'invitation au voyage comme le travail d'un jeune auteur. Un jeune auteur qui découvre un nouveau langage auquel il applique sa propre poétique. J'ai mis toutes les choses qui m'ont ému. J'ai choisi des photos, celles des gens que j'aime, d'un voyage en Italie très important pour moi, je les ai colorisées à l’aide d'un truqueur [le truqueur universel du Service de la Recherche de l'ORTF]. J'ai mis une partie de mon existence, de mon histoire et j'ai essayé d'en faire quelque chose, mon premier essai», déclare Robert Cahen en 1998.

Robert Cahen, Le deuxième jour

1988, 8’, vidéo, couleur, son

Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

Illustration de la musique de John Zorn dans un parti pris d'associations/dissociations. Le rythme discontinu de la musique conduit le montage du film en une succession de plans rapides. Ce court métrage construit autour d'un personnage unique, une femme traversant la ville de New York, filmée de façon étonnante, parle d'un monde de contrastes et de passages.

Robert Cahen, Boulez Répons

1985, 43’, vidéo, couleur, son

Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

Robert Cahen transmet en vidéo Répons, de Pierre Boulez, pour six solistes, ensemble instrumental et dispositif électro-acoustique. «Quand un auditeur-créateur capte, prolonge, ré-engendre et recompose, puis concrétise en images les éclats et les ondes, cela donne Boulez-Répons, un beau film», a écrit Michel Chion. Pierre Boulez, qui dirige l'Ensemble intercontemporain, est montré dans un halo clair, dans une relation exacte entre musique et image, tandis qu’avec les musiciens, et l’orchestre dans son entier, Robert Cahen oublie le synchronisme, use de ralentis, d’effets miroir, mêle aux images de l’interprétation des images d’eau miroitantes, de vagues, où il fait un moment courir éperdument un danseur.

Robert Cahen

Né en 1945 (FR)

Basé à Mulhouse

Après des études de composition en musique concrète au Service de la Recherche de l'ORTF (avec entre autres Michel Chion), diplômé du CNSM de Paris (classe Pierre Schaeffer) en 1971, Robert Cahen devient compositeur du Groupe de recherches musicales (GRM) de l'ORTF. Il s'oriente vers la vidéo dès 1970, appliquant les expérimentations techniques et linguistiques de la musique concrète. Son univers poétique est reconnaissable à sa manière de traiter le ralenti, d'explorer le son en relation avec l'image. Il multiplie les effets de glissement, d'altération du mouvement, de contraction et de dilatation du temps – explorant la métaphore du passage, la mémoire d'images qui viennent et disparaissent.