-3x1.jpg)

Paysages musicaux, archaïques et de synthèse (Cyrill Schläpfer, Geneviève Calame et Jacques Guyonnet)

La Centrale, du mercredi 17 septembre au dimanche 21 septembre 2025 / 13:00-18:00

Pendant trois mois, une programmation de films et de vidéos propose une traversée d’un demi-siècle d’image en mouvement en explorant quelques articulations possibles entre son, musique et image. Par une série de «bouquets» thématisés ou centrés sur la figure d’un·e cinéaste ou vidéaste, la programmation donne à voir le travail d’artistes emblématiques ou méconnu·es, pionnier·ères de l’art vidéo ou thuriféraires de la pellicule.

En un dialogue entre œuvres projetées (salle 1) et œuvres sur moniteurs cathodiques (salle 2), entre approches formelles, ethnographiques et politiques du son, la programmation s’attache notamment à souligner les usages et pratiques du portrait de musicien·ne, de la performance comme des paysages sonores.

Chaque semaine, les films et vidéos disséminent par touches discrètes, apparitions et motifs, raccords entre les bouquets et clins d’œil au programme de la Biennale : Paganini, un Walkman Sony, Jean-Luc Godard revu par John Zorn, des déserts de sel, le couple Bachmann / Ceresole, des fanfares, etc.

Une proposition de Maxime Guitton.

salle 1

Cyrill Schläpfer, Ur-Musig

1993, 108’, film 35 mm numérisé, couleur, son 5:1

Courtesy of l’artiste

Musicologue avant d’être cinéaste, Cyril Schläpfer est parti sur les routes de la Suisse primitive (en particulier en Appenzell) à la découverte des «paysages musicaux» archaïques qui existent encore. Ur-Musig («musique primitive») dévoile le lien intime qui rattache les habitant·es à leur musique. Présenté au festival de Locarno en 1993, ce film documentaire a joué un rôle déterminant dans la redécouverte du patrimoine suisse de musique traditionnelle, plutôt négligé jusqu’alors.

Cyrill Schläpfer

Né en 1959 (CH)

Basé à Lucerne

Producteur, compositeur et percussionniste, Cyrill Schläpfer cartographie les différents paysages sonores suisses. Il suit des études musicales au Berklee College of Music, où il se spécialise dans les techniques d’enregistrement, la production musicale et les percussions. Il travaille ensuite chez EMI, au département de musique populaire. Il découvre les enregistrements du joueur de Schwyzerörgeli Rees Gwerder, qui lui donne des cours et l’incite à aller sur le terrain à la recherche des musiques traditionnelles des régions alpines. Depuis 1989, Cyrill Schläpfer gère le label CSR Records.

salle 2

Geneviève Calame, Labyrinthes fluides

1976, 9’25’’, vidéo, couleur, son

Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

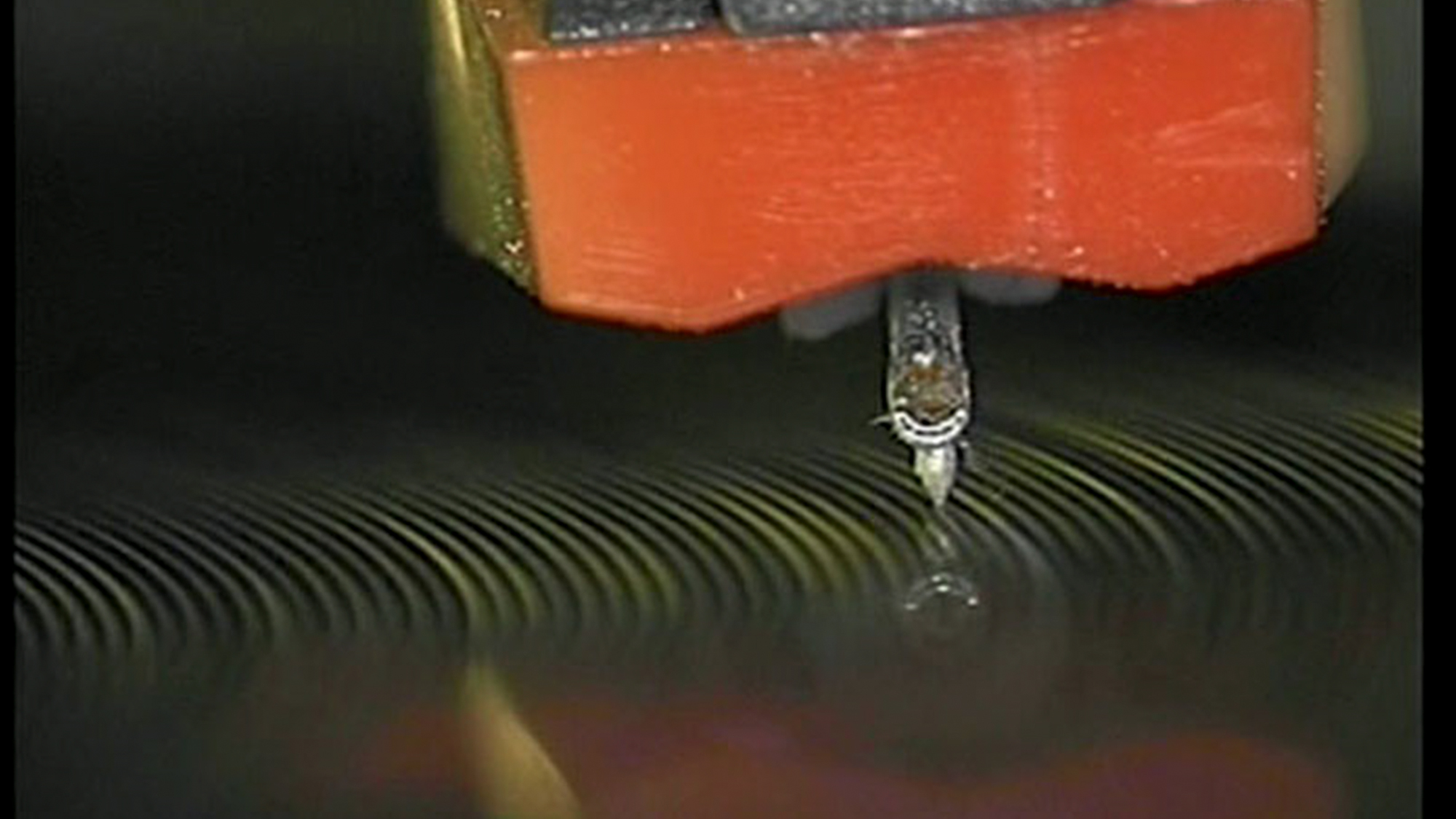

Cette vidéo «met en scène» le synthétiseur vidéo EMS Spectre, ou Spectron, appareil hybride (analogique et numérique), créé par Richard Monkhouse à Londres, permettant notamment de moduler, en temps réel, l'image en fonction d'une source sonore. Les Studios A.R.T. parvinrent à en acquérir un exemplaire en 1973, parmi la quinzaine produite. Comme le titre l’indique, l’œuvre fonctionne sur une dialectique des contraires. Dans les quelque quarante séquences qui la composent, l'image et le son évoluent à des rythmes qui leur sont propres. Labyrinthes fluides illustre parfaitement l'importance égale et l'autonomie que Geneviève Calame a accordées au son et à l'image dans ses recherches.

Geneviève Calame

(1946-1993)

Résidait à Genève

L'œuvre de Geneviève Calame, qui va de pièces pour orchestre aux vidéos, en passant par la musique électronique et la photographie, témoigne de la finesse avec laquelle elle a exploré le son et l'image. Après des études de piano, formée auprès de Pierre Boulez, Henri Pousseur, ou encore Jean-Claude Eloy, elle se penche sur les potentialités des instruments électroniques et se forme aux États-Unis – notamment auprès de William Etra –, à Paris et à Stockholm. À Genève, elle rejoint le Studio de musique contemporaine, fondé en 1957 par Jacques Guyonnet, qu'elle épouse. Le couple crée les Studios A.R.T. (Artistic Research Team) en 1971; Geneviève Calame y prendra la tête du département de vidéo-synthèse.

Jacques Guyonnet, Lucifer photophore ou variations vidéo pour une sphère et un feedback

1975, 7’06’’, vidéo, couleur, son

Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

Lucifer photophore exploite les possibilités offertes par le synthétiseur EMS Spectre. L'image se compose et se module au gré d'une ligne mélodique électronique composée par Jacques Guyonnet et Henri Pousseur, le signal vidéo réagissant au signal sonore. Une sphère et des couleurs évoluent en croisant ponctuellement un visage humain et un écran de moniteur. Le générique se mêle aux formes et surfaces ainsi qu'à la musique, il fait partie du spectacle visuel. Lucifer, avant de devenir l'ange déchu, signifiait en latin «porteur de lumière», ce qu'indique également le terme d'origine grecque «photophore».

Jacques Guyonnet

(1933-2018)

Résidait à Genève

Compositeur et chef d’orchestre, Jacques Guyonnet fonde en 1957 à Genève le Studio de musique contemporaine et collabore dès 1960 avec Pierre Boulez, avant de monter, onze ans plus tard, les Studios A.R.T. avec Geneviève Calame, son épouse. Ces studios permettront au couple de développer ses recherches musicales et visuelles et d'honorer des commandes dans les domaines de la publicité, de la télévision et du cinéma. Sous le nom de Jacques Olivier, Jacques Guyonnet signe les bandes sonores de films de Michel Soutter et Alain Tanner. À la fin des années 1990, devenu éditeur et écrivain, il écrit romans et essais, publie un catalogue déraisonné de ses œuvres.