-3x1.jpg)

Noise & trip / champs de bruit & voyage en Italie

(Ben Russell, Woody et Steina Vasulka)

La Centrale, du mercredi 10 septembre au dimanche 14 septembre 2025 / 13:00-18:00

Pendant trois mois, une programmation de films et de vidéos propose une traversée d’un demi-siècle d’image en mouvement en explorant quelques articulations possibles entre son, musique et image. Par une série de «bouquets» thématisés ou centrés sur la figure d’un·e cinéaste ou vidéaste, la programmation donne à voir le travail d’artistes emblématiques ou méconnu·es, pionnier·ères de l’art vidéo ou thuriféraires de la pellicule.

En un dialogue entre œuvres projetées (salle 1) et œuvres sur moniteurs cathodiques (salle 2), entre approches formelles, ethnographiques et politiques du son, la programmation s’attache notamment à souligner les usages et pratiques du portrait de musicien·ne, de la performance comme des paysages sonores.

Chaque semaine, les films et vidéos disséminent par touches discrètes, apparitions et motifs, raccords entre les bouquets et clins d’œil au programme de la Biennale : Paganini, un Walkman Sony, Jean-Luc Godard revu par John Zorn, des déserts de sel, le couple Bachmann / Ceresole, des fanfares, etc.

Une proposition de Maxime Guitton.

salle 1

Ben Russell, Black and White Trypps Number Three

2007, 11'30’’, film 16mm numérisé, couleur, stéréo

Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

Entre 2005 et 2010, Ben Russell explore les phénomènes psychédéliques dans une série de courts métrages expérimentaux sous le titre Trypps. De cette série est issue Black and White Trypps Number Three, filmé depuis la scène durant un concert du groupe noise Lightning Bolt à Providence (Rhode Island). Pris dans un halo de lumière caravagesque, quelques jeunes gens des premiers rangs semblent tour à tour égarés, inquiets, puis emportés par une transe collective, voire un élan spirituel. Une sensation que Ben Russell espère faire partager au public du film, si l’image et le son sont suffisamment amples pour l’envelopper à son tour.

Ben Russell

Né en à 1976 (USA)

Basé à Marseille

Cinéaste, artiste et curateur, Ben Russell adopte dans son travail une approche expérimentale souvent qualifiée d’ethnographie psychédélique. Il s’intéresse à la manière dont l’image en mouvement peut être un outil d’identification, d’immersion et de transformation. Parmi ses sujets de prédilection : les états de conscience modifiés, la représentation des sociétés post-coloniales, les formes d’utopie et de résistance, la communauté et la relation entre l'observateur et l'observé.

salle 2

Woody Vasulka, The Commission

1983, 39’16’’, vidéo, couleur, son

Collection LI-MA Amsterdam

Cet opéra-vidéo met en scène le violoniste-altiste virtuose Niccolò Paganini (joué par l'artiste vidéo Ernest Gusella), et le compositeur Hector Berlioz (joué par le compositeur Robert Ashley). L'œuvre est basée sur l’histoire de la commande d’un concerto pour alto que le premier a passée au second et qui est à l’origine de l’opéra Harold en Italie. Le violoniste n'assistera finalement à une représentation que peu avant sa mort. La structure non conventionnelle fonctionne par couches, images recadrées et recompositions propulsant la progression narrative. Les signaux audio et vidéo ont une fonction de contrôle afin que son et image aient un statut égal. Steina Vasulka, elle-même violoniste, est ici à la caméra.

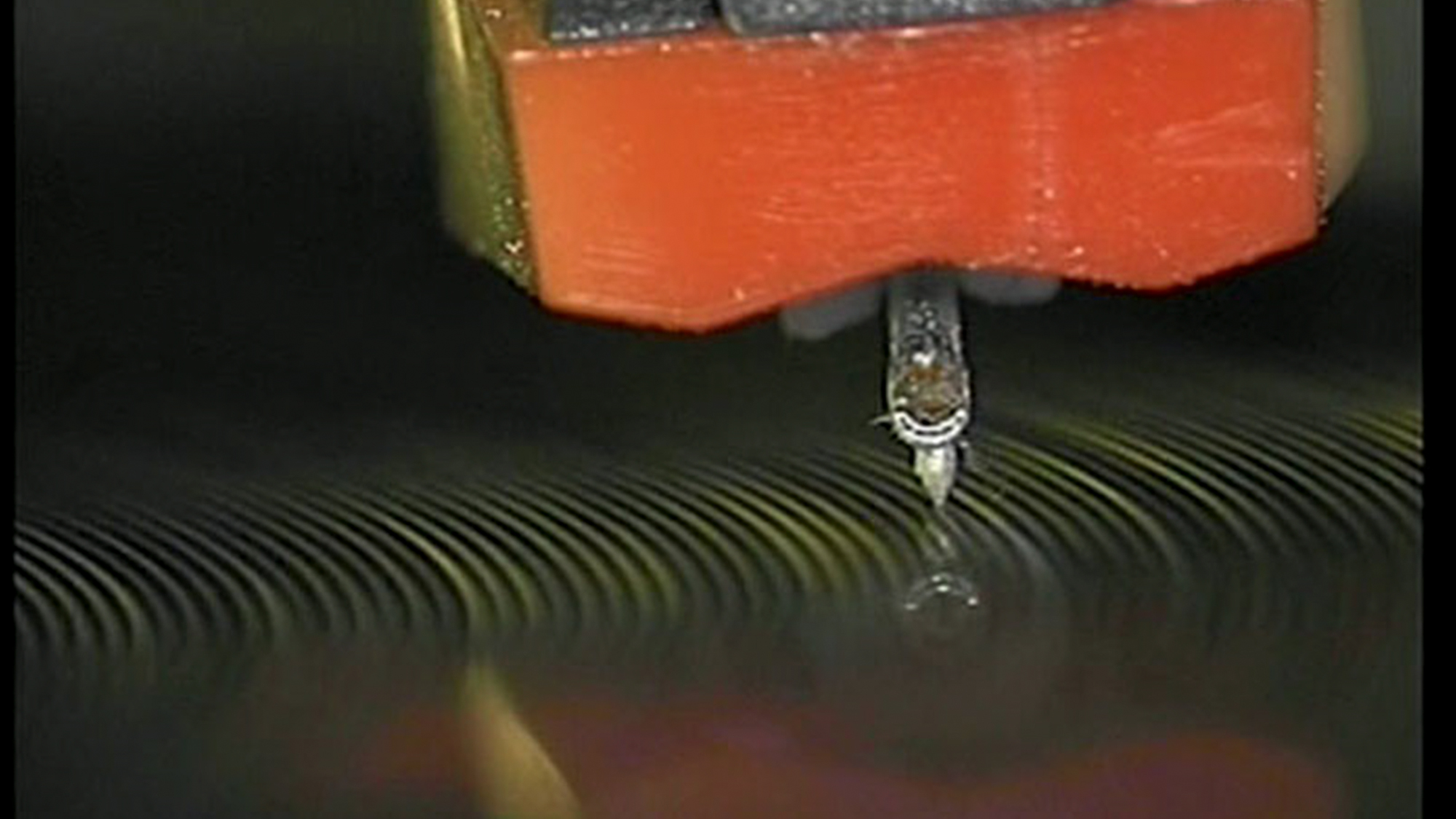

Woody & Steina Vasulka, Noisefields

1974, 06’00’’, vidéo, couleur, son

Collection LI-MA Amsterdam

Un champ de neige vidéo, ou de bruit, clignote dans un motif rythmique. Cette expérience avec le «scintillement vidéo» produit une image envoûtante avec une texture dense définie par une succession de formes circulaires dans l'écran rectangulaire. L'œuvre est un exemple important des premières tentatives de visualiser la matérialité d'un signal électronique. Le son est modulé par le contenu énergétique de la vidéo.

Woody Vasulka

(1937-2019)

Résidait à Santa Fe

Steina Vasulka

Née en 1940 (IS)

Basée à Santa Fe

Steina et Woody Vasulka sont des pionniers de l’art vidéo. Steina est violoniste de formation, Woody vient du cinéma expérimental. Ils quittent Prague pour les États-Unis en 1965. Ils explorent les potentialités du signal électronique, qu’ils manipulent comme une matière autonome, à la manière d’un compositeur avec le son, détournent les outils de production télévisuelle et développent ainsi un langage visuel inédit. Leur œuvre commune, mais aussi leurs recherches individuelles, mêlent performances, installations, musique et vidéo générative. Ils participent au développement de nouveaux outils (synthétiseurs vidéo, interface audiovisuelle, vocoders) et de nouvelles pratiques, comme le live audiovisuel ou les arts génératifs. En 1971, ils cofondent The Kitchen, espace new-yorkais qui deviendra un haut lieu de l’avant-garde.