Bouquet film / vidéo 13

Corps et performance (Peter Liechti, Muriel Olesen, Charlemagne Palestine et Giuseppe Chiari)

La Centrale, du mercredi 26 novembre au dimanche 30 novembre 2025

Pendant trois mois, une programmation de films et de vidéos propose une traversée d’un demi-siècle d’image en mouvement en explorant quelques articulations possibles entre son, musique et image. Par une série de «bouquets» thématisés ou centrés sur la figure d’un·e cinéaste ou vidéaste, la programmation donne à voir le travail d’artistes emblématiques ou méconnu·es, pionnier·ères de l’art vidéo ou thuriféraires de la pellicule.

En un dialogue entre œuvres projetées (salle 1) et œuvres sur moniteurs cathodiques (salle 2), entre approches formelles, ethnographiques et politiques du son, la programmation s’attache notamment à souligner les usages et pratiques du portrait de musicien·ne, de la performance comme des paysages sonores.

Chaque semaine, les films et vidéos disséminent par touches discrètes, apparitions et motifs, raccords entre les bouquets et clins d’œil au programme de la Biennale : Paganini, un Walkman Sony, Jean-Luc Godard revu par John Zorn, des déserts de sel, le couple Bachmann / Ceresole, des fanfares, etc.

Une proposition de Maxime Guitton.

Salle 1

Peter Liechti, Kick That Habit

1989, 40’, film 16mm transféré sur vidéo, couleur et noir et blanc, stéréo

Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

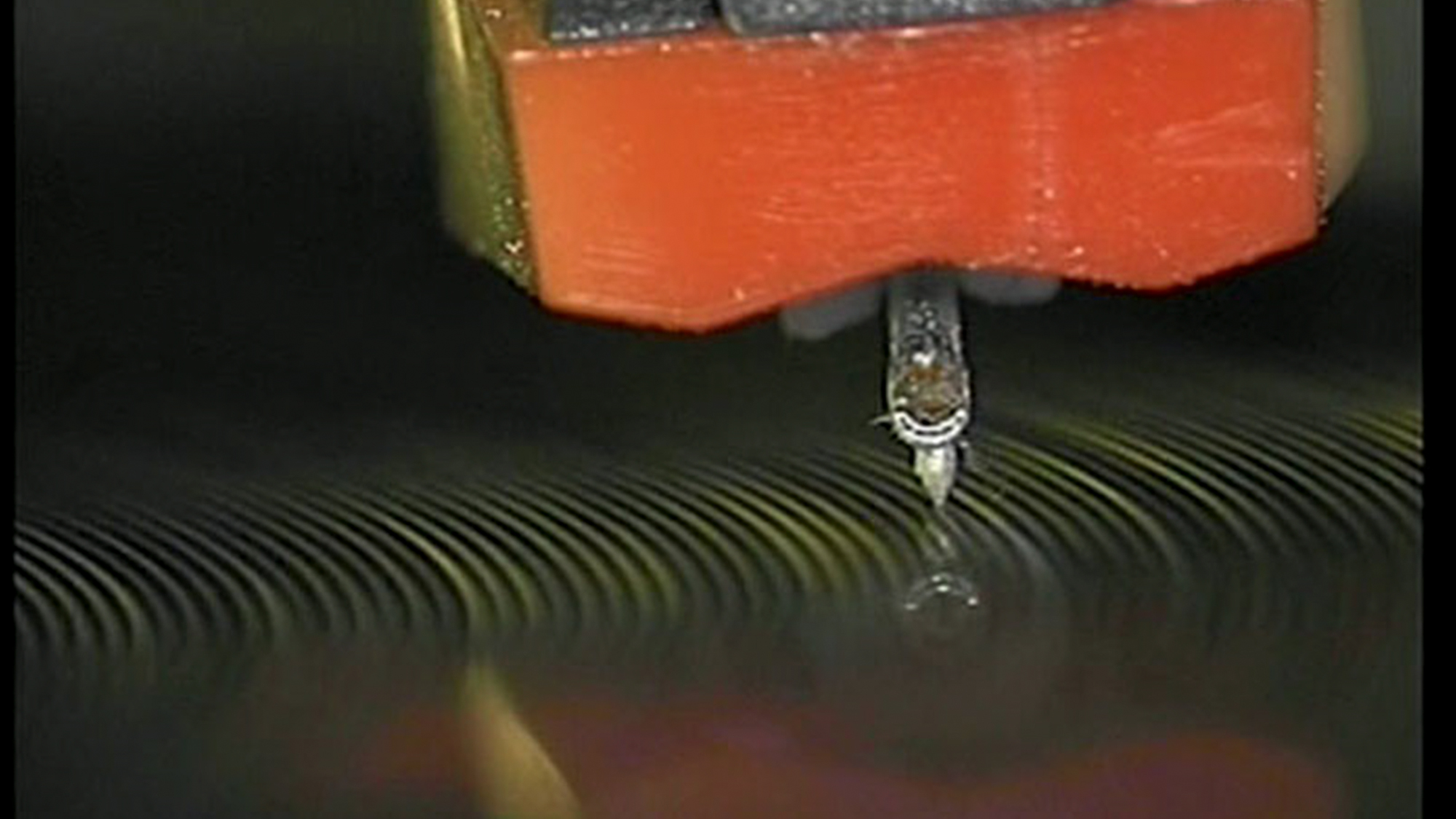

Kick That Habit est un film musical documentaire qui explore la vie et la carrière du duo suisse Andy Guhl et Norbert Möslang, connus sous le nom de Voice Crack. Le film met en lumière leur approche de la musique expérimentale, où ils transforment des appareils électroniques cassés en instruments sonores abstraits. À travers des séquences artistiques et visuellement originales, le film dépasse les conventions classiques du documentaire pour offrir une immersion poétique dans leur quête obsessionnelle de la composition générative analogique.

Peter Liechti

(1951-2014)

Résidait à Zurich

Peter Liechti était un cinéaste suisse de l’essai documentaire et du film expérimental. Après des études d’art, il cofonde le cinéma KinoK avant de se consacrer à une œuvre mêlant images, textes et musique. Il collabore avec des artistes comme Roman Signer et Norbert Möslang, développant un langage filmique poétique et singulier. Il laisse une œuvre introspective, à la frontière entre art et cinéma.

Salle 2

Muriel Olesen, Basic Music (Sic)

1974, 12’35’’, couleur, son

Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

Dans cette vidéo en trois parties, Muriel Olesen se filme exécutant trois performances distinctes: elle tire avec les dents sur des élastiques étirés entre ses doigts, formant une sorte de portée, tout en égrenant les notes de «Frère Jacques» ; elle aboie et jappe comme un jeune chien, représenté en image par une broderie qu’elle anime sur son pull; elle passe très rapidement du rire à l’impénétrabilité en passant simplement la main devant son visage, encore et encore. Cette dernière partie est la plus longue, semblant durer jusqu’ à l’épuisement de l’image elle-même, de plus en plus surexposée et chancelante.

Muriel Olesen

(1948-2020)

Résidait à Genève

Dès le début des années 1970, Muriel Olesen fait partie des pionniers de la vidéo en Suisse, notamment avec son compagnon, Gérald Minkoff, qui l’a initiée à la photographie. Son travail de jeune artiste s’est rapidement orienté vers la réalisation de bandes vidéo, d’installations et de performances vidéo. En 1974 toutefois, elle choisit de privilégier les séries photographiques, développant son corpus par l’utilisation de Polaroids de grand format. La notion de dualité, le corps féminin, une attention à la peinture, surtout ancienne, sont autant de traits récurrents dans ses œuvres.

Charlemagne Palestine, Body Music II

1974, 8’07’’, vidéo, noir et blanc, son

Collection LI-MA Collection

Produit par Palestine chez Art/Tapes/22 à Florence, en Italie, cette œuvre est un exercice fondateur basé sur la performance. Body Music II le montre errant dans les couloirs labyrinthiques d’une villa, filmant avec une caméra portative. Accélérant le mouvement et chantant dans l’espace réverbérant comme s’il tentait de fuir, il crée une traduction visuelle frénétique de ses mouvements physiques et de son énergie.

Charlemagne Palestine

Né en 1947 (USA)

Basé à Bruxelles

Charlemagne Palestine est un compositeur, musicien et artiste visuel américain, associé au courant minimaliste. Formé au piano, à l’orgue et au chant, il développe dès les années 1970 une musique immersive basée sur les harmoniques, la résonance et la répétition. Connu pour ses performances rituelles, il utilise souvent des objets fétiches comme les ours en peluche, intégrant une dimension spirituelle et ludique à son travail. Ses œuvres, mêlant installations sonores, concerts et art visuel, occupent une place singulière dans l’avant-garde expérimentale. Palestine a collaboré avec des artistes comme Tony Conrad, Simone Forti ou Rhys Chatham.

Giuseppe Chiari, Spoleto Concert

1972-74, 20’44’’, vidéo, noir et blanc, son

Collection LI-MA Amsterdam

Dans cette vidéo produite par Luciano Giaccari, Chiari exécute une composition sans titre, caractéristique de ses performances Fluxus de l’époque. Ses mains posées sur le clavier d’un piano sont filmées d’en haut. Elles se caressent, se contraignent, se poursuivent et se séduisent mutuellement, tandis que les touches du piano s’enfoncent au passage.

Giuseppe Chiari

(1926-2007)

Résidait à Florence

Giuseppe Chiari est un compositeur, pianiste et artiste conceptuel italien, associé au mouvement Fluxus. Formé à l’ingénierie et à la musique, il explore les relations entre son, geste et langage, cherchant à abolir les frontières entre musique et arts visuels. Membre actif de Fluxus dès les années 1960, il collabore avec des figures comme George Maciunas et Nam June Paik. Ses partitions conceptuelles et performances mettent l’accent sur l’improvisation et la participation du public. Chiari a également publié des textes théoriques et manifestes influents sur l’art et la musique contemporains.