Bouquet film / vidéo 11

Portraits de compositeur·rices, portraits de musiques (Joan Logue et Robert Ashley)

La Centrale, du mercredi 12 novembre au dimanche 16 novembre 2025

Pendant trois mois, une programmation de films et de vidéos propose une traversée d’un demi-siècle d’image en mouvement en explorant quelques articulations possibles entre son, musique et image. Par une série de «bouquets» thématisés ou centrés sur la figure d’un·e cinéaste ou vidéaste, la programmation donne à voir le travail d’artistes emblématiques ou méconnu·es, pionnier·ères de l’art vidéo ou thuriféraires de la pellicule.

En un dialogue entre œuvres projetées (salle 1) et œuvres sur moniteurs cathodiques (salle 2), entre approches formelles, ethnographiques et politiques du son, la programmation s’attache notamment à souligner les usages et pratiques du portrait de musicien·ne, de la performance comme des paysages sonores.

Chaque semaine, les films et vidéos disséminent par touches discrètes, apparitions et motifs, raccords entre les bouquets et clins d’œil au programme de la Biennale : Paganini, un Walkman Sony, Jean-Luc Godard revu par John Zorn, des déserts de sel, le couple Bachmann / Ceresole, des fanfares, etc.

Une proposition de Maxime Guitton.

Salle 1

Joan Logue, 30 Second Spots: New York

1981-82, 14’45’’, vidéo, couleur, son

Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

Le désir de donner une plus grande visibilité à ses collègues et voisins artistes incite Joan Logue à commencer en 1979 une série de portraits vidéo intitulée 30 Second Spots, financée par le National Endowment for the Arts et coproduite par The Kitchen. Elle y détourne le format télévisuel des publicités, consacrant à chaque artiste un ou plusieurs épisodes (29 au total pour la série New York).

Avec John Cage (compositeur), Meredith Monk (compositrice), Arnie Zane & Bill T. Jones (danseurs), Maryanne Amacher (compositrice), Robert Ashley (compositeur et auteur), Charlemagne Palestine (compositeur), Simone Forti (chorégraphe), Carles Santos (compositeur), Spalding Gray (auteur et performeur), Richard Teitelbaum (compositeur), Steve Reich (compositeur), George Lewis (compositeur), Tony Ramos (performeur), David Behrman (compositeur), Charlemagne Palestine (performeur), Douglas Ewart (compositeur), Max Neuhaus (compositeur), Joan Jonas #1 (performeuse), Joan Jonas #2 (performeuse), Steve Reich #1 (compositeur), Steve Reich #2 (compositeur), Liz Phillips (compositeur, artiste sonore), Philip Glass (compositeur) et Michael Nyman (compositeur).

Joan Logue, 30 Second Spots: Paris

1983, 12’21’’, vidéo, couleur, son

Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

Joan Logue se concentre ici sur des artistes, écrivain·es et musicien·nes travaillant à Paris. À l'aide d'effets spéciaux élégants et de gros plans, elle capture ses sujets dans des moments d'intimité et de contemplation, en un temps très condensé (19 épisodes).

Avec Pierre Boulez (compositeur), David Hockney (peintre), Philippe Sollers (écrivain), Maurice Roche (poète et écrivain), Orlan (artiste performeuse), Andreas Senser (peintre), Jean-Claude Eloy (compositeur), Dominique Desanti (écrivain), Robert Doisneau (photographe), Philippe Sollers (écrivain), Takis (peintre), Valère Novarina (écrivain), Jochen Gerz (artiste performeur), Jean-Toussaint Desanti (écrivain), Julia Kristeva (écrivaine) et son fils David, Tod Machover (compositeur), Jacques Monory (peintre), Ushio Amagatsu (artiste performeur) et Stewart Sherman (performeur).

Joan Logue

Née en 1942 (USA)

Basée à New York

Joan Logue est une pionnière du portrait vidéo, auquel elle s’adonne à partir de 1971, en commençant à filmer des inconnus, des voisins, puis en capturant des figures majeures de l’art et de la culture – Judy Chicago, Ellsworth Kelly, Vija Celmins, Michael Heizer, Diamanda Galás, et bien d’autres. Ses vidéos, d’une durée variable, explorent la présence, l’intimité, le silence et la temporalité, renouvelant le genre du portrait traditionnel. Joan Logue travaille aussi sur des projets thématiques comme Artists’ Diaries, combinant interviews et images d’atelier, ou Civil Rights Pioneers (1989-2009) qui réunit Rosa Parks, Cesar Chavez et Barack Obama.

Salle 2

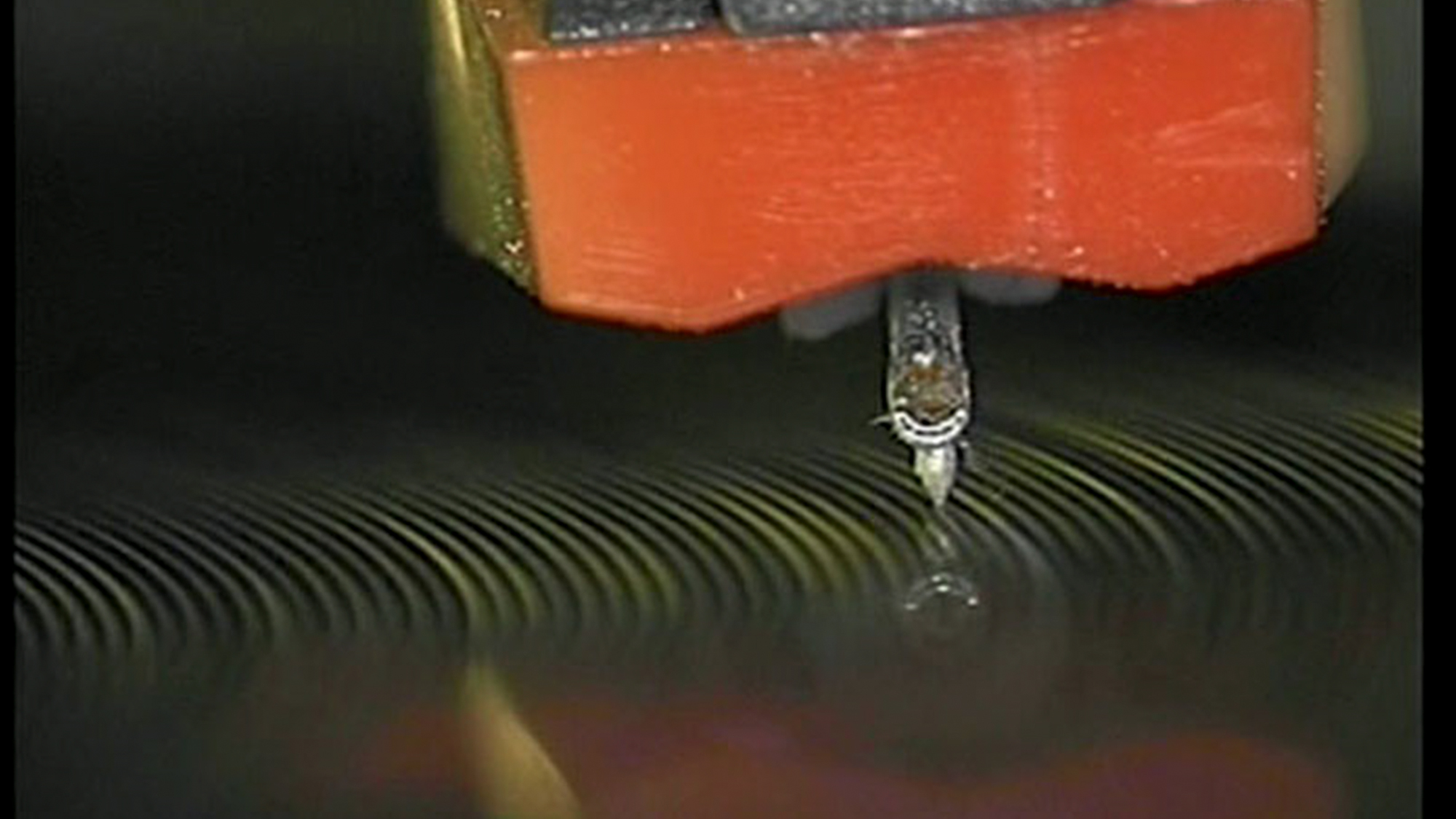

Robert Ashley, MUSIC WITH ROOTS IN THE AETHER

Video Portraits of Composers and their Music

1976, 7x120’, vidéo, couleur, son

MUSIC WITH ROOTS IN THE AETHER: Programs 1 & 2 (David Behrman, Philip Glass)

1. Landscape with David Behrman (57’40’’). The Music Of David Behrman: Music With Melody-Driven Electronics (57’40’’)

2. Landscape with Philip Glass: The Fourth Grade Class, P.S. 41, New York City (57’40’’). The Music Of Philip Glass: Music in 12 Parts, Part 2 & Einstein on the Beach (50’57’’)

MUSIC WITH ROOTS IN THE AETHER: Programs 3, 4 & 5 (Alvin Lucier, Gordon Mumma, Pauline Oliveros)

3. Landscape with Alvin Lucier (57’40’’) : ...Including The Performance Of Outlines Of Persons And Things (1975). The Music Of Alvin Lucier: Bird And Person Dyning (1975) & Music For Solo Performer (1965) (57’40’’)

4. Landscape with Gordon Mumma (57’40’’). The Music of Gordon Mumma: Some Voltage Drop (1974): Simulcast, Schoolwork & Telepos/Foxbat (57’40’’)

5. Landscape with Pauline Oliveros (57’40’’): Including Unnatural Acts Between Consenting Adults, a collaboration with Carol Vincius. Landscape with Pauline Oliveros (continued). The Music Of Pauline Oliveros: Rose Mountain Slow Runner (57’40’’)

MUSIC WITH ROOTS IN THE AETHER. Programs 6 & 7 (Robert Ashley, Terry Riley)

6. Landscape with Terry Riley (57’40’’). The Music of Terry Riley: Shri Camel: Morning Corona (46’03’’)

7. Landscape with Robert Ashley (57’40’’): What She Thinks (It's History). The Music of Robert Ashley: Title Withdrawn (45’00’’)

MUSIC WITH ROOTS IN THE AETHER (1976) est une série de sept portraits télévisés imaginée et réalisée par Robert Ashley, consacrée à quelques-unes des figures les plus importantes de la musique expérimentale américaine de l’après-guerre. Chaque épisode se compose d’une longue interview filmée par Ashley dans un style minimaliste – plans fixes, absence de montage classique – suivie de performances musicales filmées de manière tout aussi contemplative. Les compositeur·rices présenté·es sont David Behrman, Philip Glass, Alvin Lucier, Gordon Mumma, Pauline Oliveros, Terry Riley et Robert Ashley lui-même. Cette œuvre audiovisuelle, d’une durée totale de près de 14 heures, propose une approche intime et non-spectaculaire de la création musicale, donnant la parole aux artistes sur leurs idées, leurs processus de création et leur rapport au son. Véritable archive vivante, MUSIC WITH ROOTS IN THE AETHER capture l’esprit d’une génération de musicien·nes qui ont redéfini les frontières entre musique, technologie et performance.

Traduction des notes de programme de Robert Ashley :

MUSIC WITH ROOTS IN THE AETHER

Portraits vidéo de compositeurs et de leur musique

Produit et réalisé par Robert Ashley

Philip Makanna, directeur de la photographie ; Maggi Payne, preneuse de son ; Jerry Pearsall, cadreur vidéo ; William Farley, consultant conceptuel ; Pat Kelly, assistant caméra. Prise de son additionnelle : Peg Ahrens, David Behrman, Peter Gordon et Marc Grafe.

MUSIC WITH ROOTS IN THE AETHER est une œuvre de théâtre musical en vidéo couleur. Il s’agit de la version finale d’une idée à laquelle j’ai réfléchi et travaillé pendant plusieurs années: réaliser une grande œuvre collaborative avec d’autres compositeurs dont j’aime la musique. Au départ, j’espérais que cela pourrait se concrétiser sous la forme d’une performance en direct, dans une forme très différente, mais cela s’est avéré trop impraticable pour être envisagé longtemps. Parmi les choix possibles, la vidéo est de loin le meilleur médium pour de nombreuses raisons.

L’aspect collaboratif de MUSIC WITH ROOTS IN THE AETHER réside dans la théâtralité des entretiens, principalement du moins! Je suis redevable à tous les compositeurs impliqués pour leur générosité en me permettant de les représenter de cette manière.

L’œuvre se révèle aussi être une vaste documentation d’un style important apparu dans la musique de concert américaine vers 1960. Ces compositeurs du mouvement «post-sériel» / «post-Cage» ont tous acquis une renommée internationale pour l’originalité de leur travail et pour leurs contributions dans ce domaine de la composition musicale.

Le style de la présentation vidéo vient du besoin que j’ai ressenti de trouver une nouvelle manière de montrer la musique en train d’être jouée. J’ai toujours été opposé au sens que le montage caméra à la télévision – issu des considérations les plus banales et les plus pauvres du cinéma – donne à la musique. (Le cinéma est monté, avant tout, parce qu’il le doit. Les caméras ne peuvent tourner que quelques minutes à la fois. Tous ceux qui ont déjà essayé de filmer de la musique ont été confrontés à ce problème. Puis cette habitude est passée à la télévision.) L’idée du style visuel de MUSIC WITH ROOTS IN THE AETHER est simple: observer le plus attentivement possible l’action des interprètes et ne pas «couper» le matériel visuel – c’est-à-dire ne pas éditorialiser sur le temps musical par des substitutions arbitraires d’espace et de temps.

Le style visuel pour montrer la musique en train de se faire est devenu le «théâtre» (la scène) des entretiens, et les portraits des compositeurs ont été conçus pour se dérouler dans ce style.

Je suis également redevable aux artistes qui ont contribué à concrétiser ce style musique/vidéo lors du processus d’enregistrement. En particulier, je pense que les idées de cadrage de Philip Makanna et la prise de son de Maggi Payne mobilisent une forme de concentration de l’attention qui est très nouvelle pour les médias «visuels» et qui ressemble davantage à la musique qu’au cinéma ou à la télévision.

— Robert Ashley

Robert Ashley

(1930-2014)

Résidait à New York

Figure centrale de l’avant-garde musicale new-yorkaise, Robert Ashley est notamment connu pour ses «opéras télévisés», comme Perfect Lives (1983), qui combinent voix parlée, électronique et narration poétique. Cofondateur du Sonic Arts Union avec Alvin Lucier, David Behrman et Gordon Mumma, Ashley a exploré très tôt les potentialités de la technologie et des synthétiseurs dans la composition. Son œuvre, marquée par l’usage singulier de la voix, le rythme du langage et la critique sociale, a profondément influencé la musique contemporaine et la performance multimédia.